国土交通省は6月24日、2025年版「国土交通白書」を公表した。今回は「みんなで支え合う活力あふれる社会」をテーマに、担い手不足により直面している労働環境などの課題や、サービスの供給力低下に対する国民の意識、国土交通分野における取組と今後の展望についてまとめた。住宅分野では、心地よい生活空間の創生、地域活性化の推進などについて述べている。

建設業が直面している課題では、時間外労働の上限規制により労働時間は削減されたものの、サービスの供給維持と存続が危ぶまれる状況に陥っていることを指摘。他産業と比べて、いまだ年間平均労働時間が高水準であることなどを課題として挙げた。

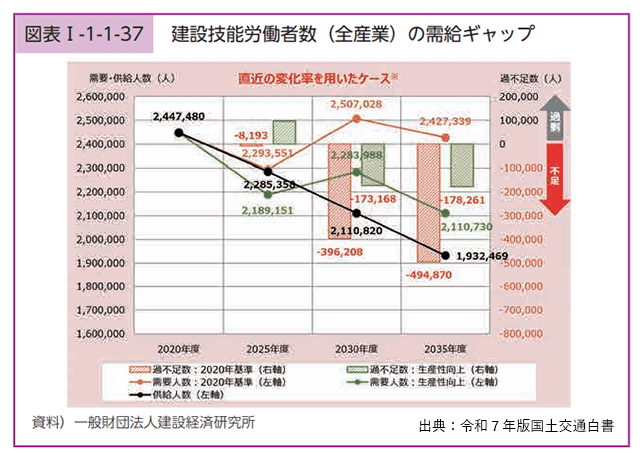

さらに、建設技術者や技能労働者の需給ギャップは今後も拡大し、5年後、10年後も解消されない可能性があるとした。その一方で、生産性の向上を図ることで労働需要が減り、需給ギャップが解消するとの見方も示している。

建設技能労働者数の需給ギャップ

インフラ老朽化に高まる懸念

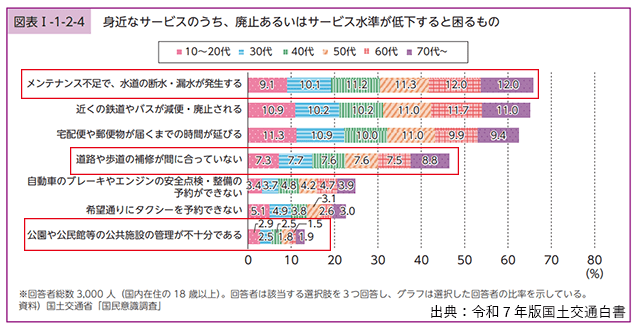

国民を対象とした意識調査では、インフラサービスの水準低下に対する懸念として、「メンテナンス不足で水道の断水・漏水が発生する」「道路や歩道の補修が間に合わない」といった回答が多く上がった。さらに「サービス提供を維持するためであれば、多少の値上げはやむを得ない」との回答が4割に達するなど、インフラの老朽化に対する懸念が国民の間で高まっている。

これらの課題解決に向け、同省ではサービスの供給方法の見直しや合理化を推進。広域・複数・多分野のインフラを「群」として捉える「地域インフラ群再生戦略マネジメント」(群マネ)の考え方を取り入れ、「自治体」「事業者」「技術者」が一体となって地域のインフラの機能を維持する体制を構築する考えだ。

サービス水準が低下すると困るもの

小規模現場向けの省力化技術を

建設技能労働者の不足への対応では、複数の異なる作業を連続して実施できる多能工の育成・活用を推進。需給ギャップ解消の鍵となる生産性の向上では、インフラの建設・維持管理にDX技術を活用する。例えば、漏水調査などに人工衛星やAIを用いて調査の効率化を図る。

また建設施工では遠隔・自動化を進め、オフィスで建設機械を操縦することを可能とする。その一方で小規模な建設現場では、短い施工期間に複数の工種による作業が重なり、大規模現場と同様のDX技術を導入したとしてもメリットを得られにくい状況にある。そこで小規模現場では自動化ではなく、導入しやすい省人化・省力化技術や電気工具の開発・普及を目指す。

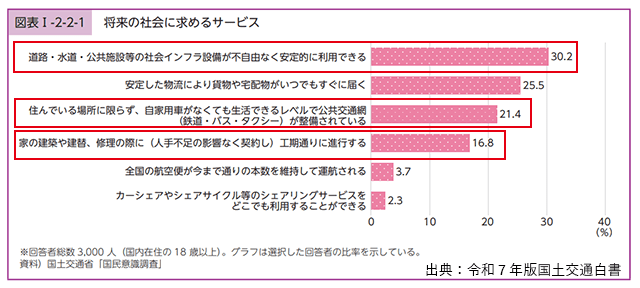

国民が将来の社会に求めるサービス

新たな暮らし方を創生

「心地よい生活空間の創生」に向けては、働き方改革やコロナ禍を契機に新しい住まい方への関心が高まっていることから、複数地域での居住、家族構成や生活状況に応じて柔軟に住まいを選択するための、既存住宅市場・賃貸住宅市場の整備を進める。まずは良質な既存住宅が適正に評価される環境を整える。

地域活性化の推進では、このほど閣議決定された「地方創生2.0基本構想」に沿い、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現に向けた取り組みを実施。居住や都市機能の集積を図ることにより、住民の生活利便性の維持・向上や地域経済の活性化、行政サービスの効率化を図る。さらに二地域居住を促すことで都市と農山漁村の交流を進め、都市の近郊における優良な住宅の建設を後押しする。

■関連記事

国交省、空き地の管理・利活用に向けガイドライン策定

「地方創生2.0基本構想」を閣議決定 安心できる生活環境を

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。