|

小谷 和也 建築家・マスタープラン/小谷和也設計室 |

1975年兵庫県生まれ。地域工務店で国産材の注文住宅の設計に取り組んだ後、2006年に独立。2009年より木のマンションリノベに特化し、関西をはじめ全国で設計を手掛ける。2014年「打出の家」で「第1回奈良の木の家コンテスト」審査員特別賞、2019年「浦和の家」で「第36回住まいのリフォームコンクール」国土交通大臣賞受賞。著書に「リノベで暮らしを変える 間取りのレシピ100」など |

リノベーション」という言葉の定義が曖昧になり、表層的な改修も含むようになった結果、「リノベ=安価でおしゃれだが本質的でないもの」という印象が広がっている。表層的な改修は「早くて安い」施工が前提で、工務店がこの価格・スピード競争に勝つのは難しく、この領域はすでにレッドオーシャンと化している。

この市場は顧客の多くが一次取得層の若年層。予算は限られ、SNSで得たイメージを参考に、デザイン優先で短工期を求める。DIYへの関心も高い。こうした傾向は工務店の丁寧な仕事とそぐわず、継続的な受注につながりにくい。

「終の住処」需要

工務店や設計事務所がその真価を発揮できるのは、木のマンションリノベ、特に終の住処リノベーションにあると考えている。

「終の住処リノベ」の顧客層は、従来の若者中心のリノベ市場とは大きく異なり、50代以降の持ち家マンション所有者が中心。新たに物件を購入してリノベするのではなく、いま住んでいるマンションを改修したいと考える人が大半だ。

住宅ローンを完済しているケースも多く、自己資金や物件を担保にした住宅ローンにより比較的潤沢な予算を確保できる傾向がある。

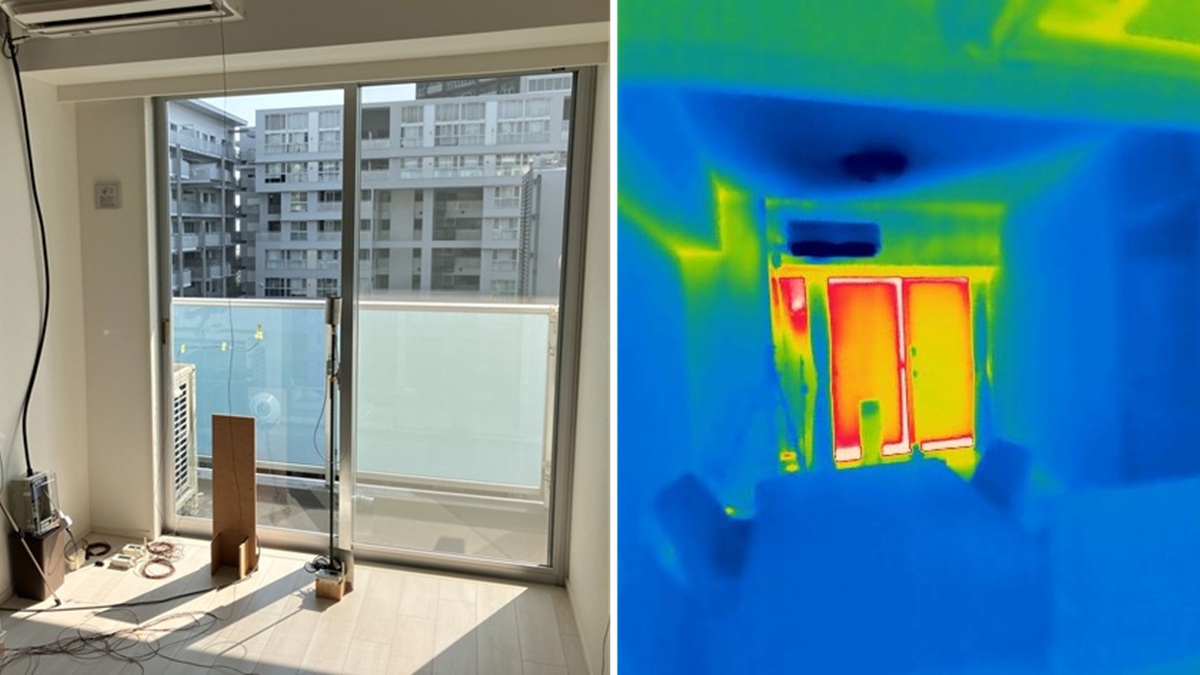

こうした顧客は、現在の住まいに対して多様で深刻な悩みを抱えている。収納不足、採光や通風の悪さ、空間の狭さ、そしてカビや結露、暑さ寒さといった根本的な不満が複雑に絡み合っている。また、建材の劣化に不信感を持つケースも多い。

一方で、マンションの立地や周辺環境(友人、病院、買い物、散歩コースなど)には強い愛着があり、「死ぬまでこのマンションに住みたい」と考えている人が多い。そのため、住まいの性能や使い勝手を根本から見直し、快適な終の住処にしたいという願いを強く持っている。

しかし、こうした切実な要望に応えられる依頼先は限られており、適切な事業者が見つからず困っている。現状では・・・

続きは「あたらしい工務店の教科書2025」P.44〜でお読みいただけます。

\あたらしい工務店の教科書2025・まとめ買いはこちら/

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。