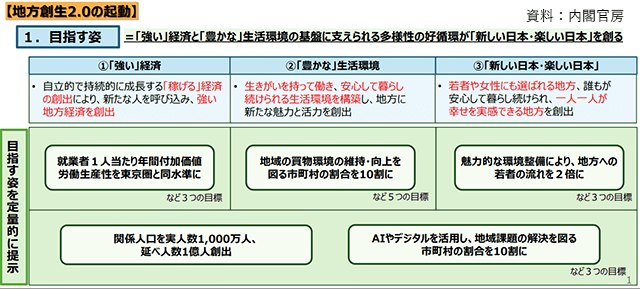

政府は6月13日に開いた閣議で「地方創生2.0基本構想」(PDF)を決定した。目標達成に向けた施策として、①安心して働き暮らせる地方の生活環境の創生、②付加価値創出型の新しい地方経済の創生、③人や企業の地方分散、④新時代のインフラ整備と新技術の徹底活用、⑤都道府県の枠を超えた広域リージョン連携―に取り組む考えを示している。「地方創生2.0」の目指す姿や国・地方公共団体・地域企業などが果たすべき役割、具体的な施策を明記することで、多様なステークホルダーが一体となって地域を支える体制を整える。

「地方創生2.0」の目指す姿

地域で多機能拠点づくり

「地方創生2.0」の基本姿勢では、人口規模が縮小しても経済的に成長し、社会を機能させる適応策を展開。人口減少により維持が困難になると予想される上下水道、道路、公共交通などの社会インフラについて、持続可能な形で提供する体制や制度を構築する。

例えば、郵便局や廃校など既存施設の活用により地域の拠点づくりを実施。複数のサービスを1箇所に集約し、多機能拠点として提供する。さらに居住・都市機能をまちの中心拠点などに誘導する「立地適正化計画」を策定することで、まちづくり制度の実効性を高める。

能登半島地震や埼玉県八潮市での道路陥没事故などを踏まえた対応では、限られた数の技術系職員により的確なインフラメンテナンスを確保するための取組を実施。広域・複数・多分野のインフラを群として捉えて効率的にマネジメントする「地域インフラ群再生戦略マネジメント」を推進する。

「関係人口」1億人創出

「関係人口」の量的拡大に向けた取組では、都市部の住民が地方に関わる「関係人口」を実人数で1000万人、延べ人数で1億人創出にすることを目標に掲げた。二地域居住、地域留学、ふるさとワーキングホリデーなどにより地域交流を促進し、地域の担い手確保や新たなビジネス、雇用の創出につなげる。これらの取組に向け、空き家や古民家を活用した住居の提供、二地域居住者と地域をつなぐコーディネーターの育成・確保を図る。

災害から地方を守るための取組では、災害に強いまちづくりや密集市街地の改善、流域治水、災害廃棄物処理システムの強靱化などを実施。発災時の住まい確保に向けて、地場工務店で構成されるグループと地方公共団体が災害協定を結び、先導性の高い研修や訓練を実施する施策を盛り込んだ。

■関連記事

PPP/PFIアクションプラン改定 スモールコンセッションなど推進

国交省、所管事業の円滑な執行を通達 情勢変化踏まえ効率的に

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。