政府は6月3日、2024年度の「森林・林業白書」(PDF)を閣議決定した。今回の特集テーマは「生物多様性を高める林業経営と木材利用」。トピックスでは木材自給率や中高層建築物における木造化の広がりなどを解説。本編で木材の利用動向や木材産業の動向について取り上げたほか、2025年度の森林・林業施策を示した。

このうち2025年度の森林・林業施策では、重点施策として▽国産材供給体制の強化▽森林資源の循環利用の確立▽木材加工流通施設の整備▽木造公共建築物や木質バイオマス利用促進施設の整備▽木質耐火部材の技術開発・普及による建築物への利用環境の整備―などを推進する。

23年の木材自給率43%

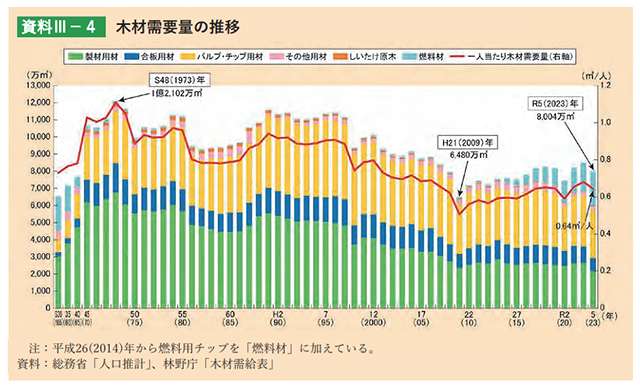

同白書によると、日本の木材自給率は2002年には18.8%にまで落ち込んだが、2023年に43.0%まで回復し、過去最高の水準となった。建築用材の自給率は製材用材が56.3%、合板用材が52.3%となっている。自給率上昇の要因として、人工林資源の充実や、合板原料として国産材の利用が進んだことを挙げている。中でも、木造軸組工法、ツーバイフォー工法で国産材の利用率が上がっている。

2023年の国産材供給量は、前年比0.4%減の3444万㎥で、このうち建築用材などは前年比9.4%減の1618万㎥だった。林野庁では建築用材などの国産材利用量の目標を、25年度までに2500万㎥と定めている。

輸入木材は1996年の9045万㎥をピークに減少に転じ、23年度には4559万㎥(前年比9.7%減)となった。このうち丸太は202万㎥(同19.4%減)、製材は333万㎥(同31.9%減)、合板は140万㎥(同28.1%減)、集成材は65万㎥(同37.5%減)だった。

木材供給量と自給率の推移

建築分野の木造率は約5割

建築分野における木材利用については、2024年の着工建築物の木造率(床面積ベース)が47.2%となった。用途別・階層別では、1~3階建ての低層住宅が80%を超えた一方で、低層非住宅建築物は15%程度、4階建て以上の中高層建築物は1%以下にとどまっている。国産材の使用量を増やすには、国産材の使用割合の高い低層住宅分野での利用拡大が重要となる。

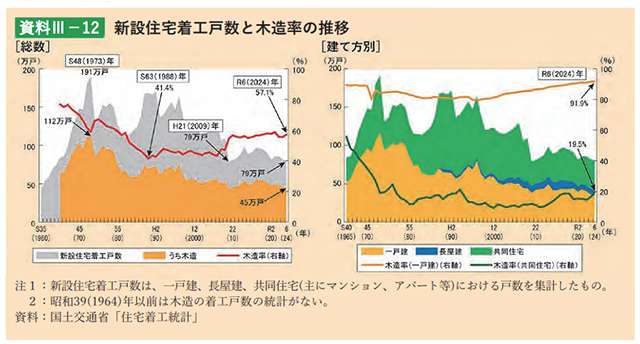

2024年の新設住宅着工戸数は前年比3.4%減の79万戸で、このうち木造住宅が同0.5%減の45万戸となった。新設住宅着工戸数に占める木造住宅の割合(木造率)は、一戸建て住宅では91.9%と高かった。工法別のシェアは、木造軸組工法(在来工法)が76.6%、ツーバイフォー工法が21.0%、木質プレハブ工法が2.4%となっている。

新設住宅着工戸数と木造率の推移

非住宅・中高層建築物における木材利用は6.2%にとどまっている。その一方で、24年4月の改正建築基準法の施行により3000㎡超の大規模木造建築物で燃えしろ設計が可能となり、10階建てを超える先導的な高層建築や、構造部材の木材を現あらわしで用いた大規模な中層建築物の事例も出始めた。こうした利用の広がりを背景に、住宅に用いられる木材製品では寸法安定性や強度などの品質・性能が求められている。

■関連記事

2025年度「木材利用推進コンクール」募集開始 7月14日まで

非住宅木造に特化した「大規模木造建築ネットワーク」が設立

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。