国土交通省の国土技術政策総合研究所(国総研)と建築研究所はこのほど、2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災による建築物の火災被害調査結果(速報分)を公表した。

これによると、今回の火災では鎮圧までに11日間、完全な消火(鎮火)までに40日間を要し、約3370haの区域内で住家・非住家など合わせて225棟の建築物が被災。1995年以降の林野火災では最大規模で、焼損面積は2023年(年間)に生じた林野火災被害の約4倍に及んでいる。

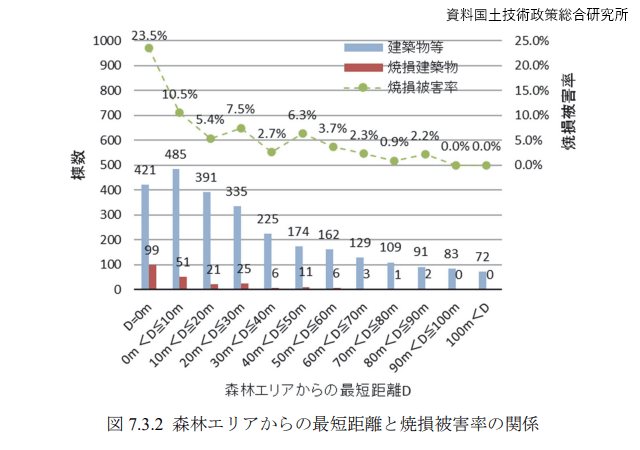

また、森林エリア内にあった建物の焼損被害率は23.5%と高かったが、森林エリアから離れるほど焼損被害率が低下する傾向が見られ、森林との距離が90mを超えると0%となった。その一方で、林野から離れた場所にある建物への延焼の確認されていることから、林野から飛び火が発生した可能性もあると分析している。

森林エリアからの最短距離と焼損被害率

1棟以下の孤立的な火災が多発

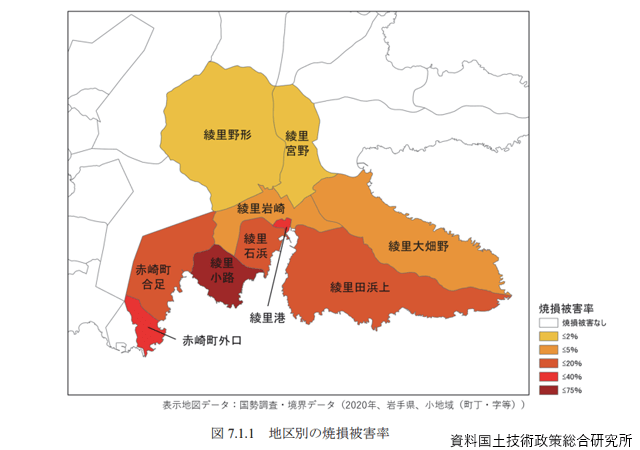

衛星画像の判読および現地調査により推計した焼損率は7.5%。地区別では、「綾里小路地区」(75.0%)、「赤崎町外口」(31.7%)、「綾里港地区」(26.4%)、「赤崎町合足」(15.2%)などで高く、被災地域の中でも南西部の被害が大きかった。

被災状況を見ると、建物が密集する「火災クラスタ」(隣棟間隔6m以内)は88件あったが、10棟以上で構成されるクラスタが3件だったのに対し、4棟以下が約90%(79件)、1棟が約43%(38 件)を占めるなど、孤立的な火災が多発していた。

地区別の焼損被害率

可燃物への着火で延焼か

被災した建物の多くは普通建物・普通無壁舎で、延焼被害のあった住宅では、住宅以外の納屋・倉庫・物置、建物周囲に置かれた漁具などの可燃物から延焼した可能性が指摘されている。

一方、延焼を免れた住宅では、カーポートのポリカーボネート板・アクリル板や、宅地周辺に敷かれた防草シートに焼け焦げが見られたものの、住宅への延焼は確認されなかった。このことから、火の粉が落下した場所に着火しやすいものがあったかどうかが、延焼の明暗を分けたと考えられる。

建物被害の様子(資料より抜粋)

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。