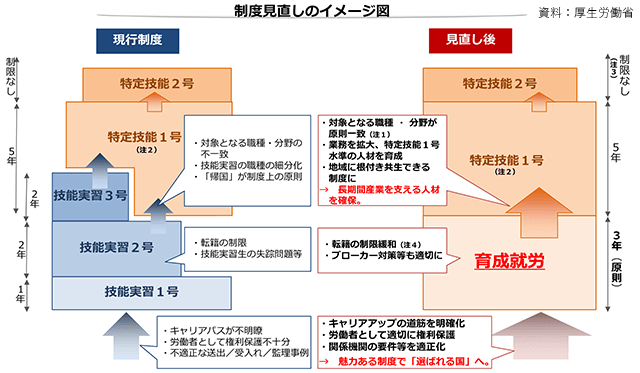

厚生労働省と出入国管理庁は2月6日、特定技能制度および育成就労制度の施行・運用に向けた有識者懇談会の初会合を開いた。2027年度中に施行する入管法および技能実習法の改正法について、年内にも分野別の運用方針を決定する考え。

初会合では、今後検討すべき論点について内容を確認。技能実習に代わる新制度の実施に向けて、①育成就労計画の認定基準、②本人意向の転籍の要件、③監理支援機関の許可基準、④送り出しの方向性、⑤特定技能制度の適正化―などについて検討を行う。

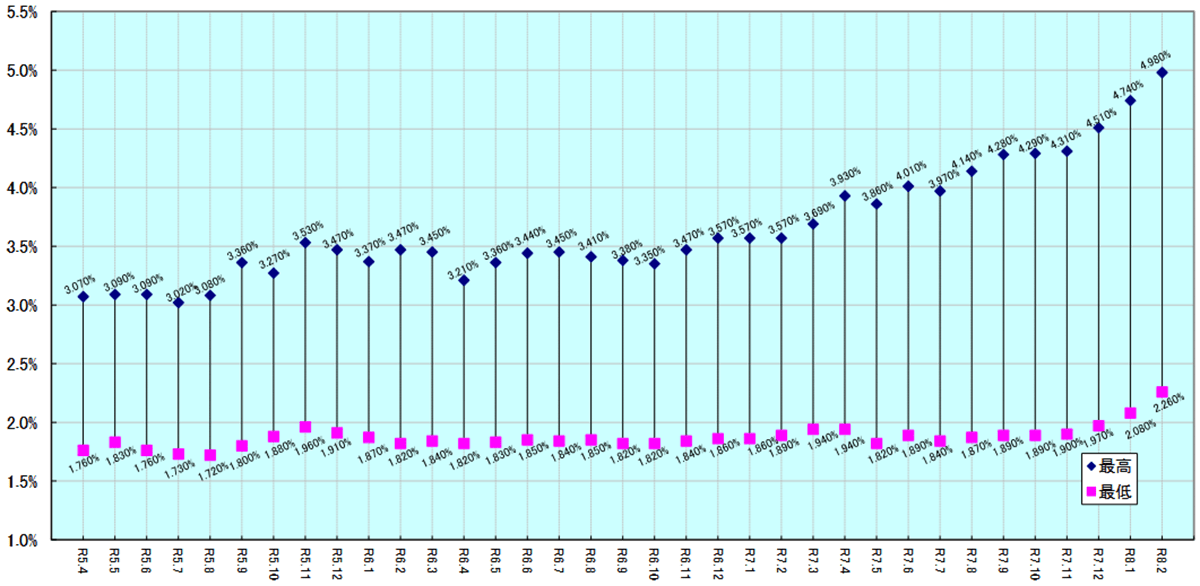

制度見直しのイメージ図(懇談会資料より引用)

「関連業務」「周辺業務」を撤廃

①育成就労計画の認定基準では、育成就労の目標・内容・期間などについて検討。新制度では特定技能制度の業務区分と同一となることから、技能実習制度にもあった「必須業務」「関連業務」「周辺業務」「安全衛生業務」といった業務区分をどのように扱うかについて話し合う。

例えば、「関連業務」「周辺業務」の区別を撤廃した上で、技能の修得に必ず従事することが求められる「必須業務」を設定。「必須業務」や「安全衛生業務」に従事する期間や時間外労働の取扱いなどについて検討する。

日本語能力については、育成就労終了時にA2相当の能力を身に着けることが求められる。そこで、来日時に日本語能力が十分ではない外国人(※就業開始時点でA1相当の試験に不合格など)に対し、就労期間の3年間を通して段階的な日本語教育を行うことを検討。その教育方法や教育機関、講習時間などについて整理する。

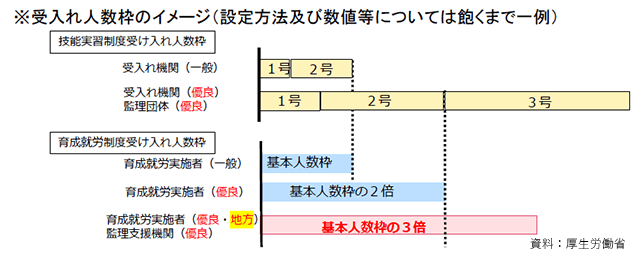

また、都市部の受入れ機関に過度に集中することを防ぐため、一つの受入れ機関が受け入れられる上限数を設定。その一方で、地方の受入れ機関や監理支援機関が優良である場合に、受入れ人数枠を拡大することを検討する。

受入れ人数枠のイメージ(懇談会資料より引用)

本人意向の転籍もルール化

②本人意向の転籍では、転籍を認める要件や転籍者の割合、都市部の受入れ機関が受け入れられる転籍者数などを検討。転籍先が転籍元に支払うべき初期費用や育成コスト(無形コスト)、外国人本人の負担額などについてルールを定める。

⑤特定技能制度の適正化では、改正法で新設された在留資格「企業内転勤2号」(※海外にある企業からの転勤・出向)について、在留期間、受入れ機関の規模・体制に関する要件などを設定。旧制度からの経過措置、妊娠・出産など配慮すべき事情がある場合の在留期間、特定技能2号への移行を希望する者への支援内容などについても話し合う。

■関連記事

政府、育成就労巡り有識者会議 27年導入へ詳細設計

帰国後の実習生「特定技能で戻る」が急増―技能実習制度調査

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。