政府は6月6日に開いた閣議で「第1次国土強靱化実施中期計画」を決定した。能登半島地震や埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故などの教訓を踏まえ、国土強靱化施策の加速化・深化を図る考え。

計画期間は2026年から2030年までの5年間とし、①防災インフラの整備・管理(60施策・予算5.8兆円程度)、②ライフラインの強靱化(109施策・同10.6兆円程度)、③デジタルなど新技術の活用(56施策・同0.3兆円程度)、④官民連携強化(65施策・同1.8兆円程度)、⑤地域防災力の強化(72施策・同1.8兆円程度)―全326施策を実施する。予算規模は合わせて20兆円強程度となる見込みだ。

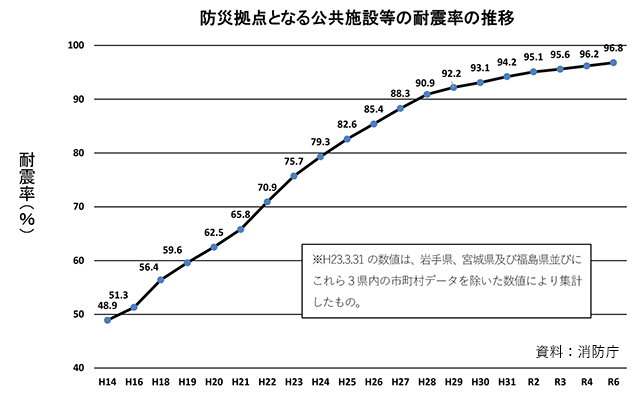

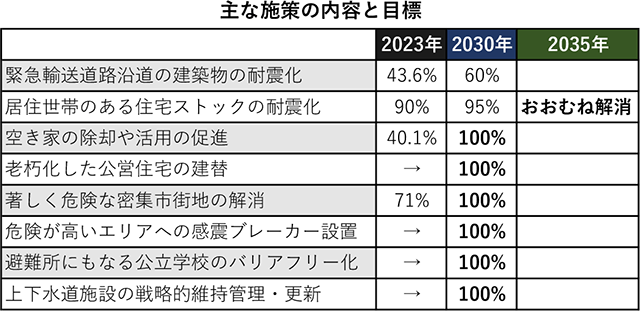

住宅関連の施策では、住宅・建築物の耐震化をはじめ、▽空き家などの除却や活用▽密集市街地や地下街などの耐震化・火災対策▽水災害・液状化リスク情報の充実▽大規模盛土造成地などのリスク把握▽道路施設の老朽化対策▽上下水道システムの耐震化―などを推進する。

主な施策の内容と目標

地方創生と国土強靱化を一体化

今回の計画では、国土強靱化に向けた考え方として、「災害外力・耐力の変化」「人口減少などの社会状況の変化」「事業実施環境の変化」―の3つの変化への対応を掲げた。

「災害外力・耐力の変化」に対しては、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速度的に進行していることを踏まえ、老朽インフラの修繕・更新に加えて予防保全型メンテナンスへの移行を図る。さらに持続可能な維持管理体制の構築に向け、維持・運営に必要な費用を考慮した総括原価方式などの料金徴収の導入を検討する。

「人口減少などの社会状況の変化」に対しては、地方への移住や企業移転の流れを創出することで、東京圏への一極集中を是正する。地方創生の取組の一環として、災害時に迅速な体制移行が可能となる「フェーズフリー対策」を積極的に導入する。また、まちづくり計画と国土強靱化地域計画の連携を強化する。

「事業実施環境の変化」については、災害現場を担う国や地方公共団体、建設・医療業界における人材確保・育成が課題となっている。そこで限られた人材で最大限の対応が可能となるよう、デジタルなどの新技術を活用し、自動化・遠隔操作化・省人化を図る。さらに近年、豪雨災害などの発生予測精度が向上していることを前提として、住民の早期避難や公共交通機関の計画運休、道路の早期通行止め、社会経済活動の計画的抑制などの取組を積極的に取り入れていく。

■関連記事

国土強靱化 次期計画の素案公表 事業規模20兆円強に拡大

構造材に紛れさせるデザインで意匠と構造を担保しながらコストも下げる

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。