リノベーション事業を事業化できている会社は、どんな取り組みをしているのか?―リノベーション市場への参入を検討している方にとって最も知りたいことだと思います。今回はリノベーション事業の全体像を、7つの要素にわけて考えます。

7つの要素とは、製品(施工、品質)、価格帯、販促、商圏、店舗、人、プロセス。「7P分析」として受け継がれている考え方を、リノベーション事業向けに筆者がアレンジしました。

優れた施工品質だけ、あるいは巧みなマーケティングだけではなく、全体で、ひとつひとつの要素がどう組み合わさっているのか。各社の仕組みをできるだけシンプルに整理し、共通点や相違点を明らかにすることで、勝ち筋になるヒントになればと考えています。

リノベーション事業の強化を検討されているのでしたら、コンサルタントが解説する事例紹介は役立たないと決めつけず、どうか最後までお読み進めていただければ幸いです。

今回は▽母体が新築主体の工務店▽リノベーション事業が年商10億円レベルまたはそれ以上▽性能向上が大前提―といった判断基準で、3社をピックアップしました。

① 共通点

ただリノベーションにターゲットを絞っているだけでなく、持ち家のリノベーションをコアターゲットにしています(執筆時点)。自社の強みはあくまでも建築の領域であり、中古リノベの市場ニーズも拡大傾向であることは承知の上で、基本として不動産が絡む案件は主対象にしないという方針です(今後は中古リノベ事業を見据えた動きが出てくる可能性があります)。

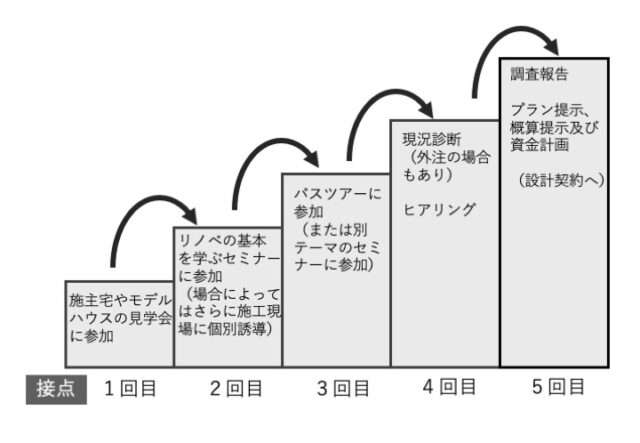

また、いずれの会社も見学会を定期的に開催するとともに、見込み客をランクアップさせるためのセミナーを営業フローに組み込み、セミナーの内容を常に磨き込んでいます。

組織の知恵を注入し磨き込まれたセミナースライドは営業支援ツールとしてさらに機能します。実家リノベセミナー、FPセミナーなど、セミナーテーマのバリエーションを増やすことはあっても、一連のフローを長らく、大きくは変えていないことから、各社の勝ち筋として現時点でも機能している、と筆者は見ています。

経営幹部の言動からは「わが社は新築の会社だ」という、新築に対する執着は感じられません。むしろ「リノベーションは自分たちの仕事だ」という矜持や「持続可能性のある社会をつくる事業だ」という仕事観がベースにあり、事業展開のエネルギーになっている印象です。

② 相違点

入口となる訴求点は、古民家を強く打ち出す、実家リノベをキャッチにしながら展開する、建て替え比較から見込み客を獲得しリノベ誘導する、と3社3様です。

また、販促媒体はデジタルマーケティングの徹底度合いの違いや、紙媒体の扱いは相違点の一つです。人口ボリュームを背景に紙媒体を一切ストップした会社もある一方で、見学会を開催する際は必ずチラシを配布するという会社もあります。

集客装置においてはリノベーションモデルハウスを保有する会社がある一方、施主宅での見学会開催が一定数できているためリノベーションモデルハウスを持つ必要がないという会社もあります。

4号特例縮小への対応はまだ情報収集の段階ですが、フルリノベ狙いで確認申請を出す方向性の会社と主要構造部の過半に当たらないリノベを狙う方向性を打ち出している会社があります。

後者の場合は確認申請に関わる業務負担がない一方で、競合激化と単価ダウンが懸念されます。引き続き動向を見守りたいと思います。

モデル事例ほど見込み客との接触機会が多く用意されている

リノベーション事業に参入した際「決して集客が少ないわけではないが、次回アポイントにつながりにくい」といった声を耳にすることがあります。

その点において、示唆を与えてくれているのが上記3社の顧客接点です。これまで蓄積してきた施工事例の質と量を信頼の源泉にした先行優位性が大きな武器ではありますが、前述の通り、一般的なリフォーム事業とは明らかに異なる複数の営業接点を持つのが特徴です。

セミナー・相談会のバリエーションが複数あったり、構造見学会・完成見学会、バスツアー、個別誘導を含む、さまざまな接点が用意されています。

セミナーは、性能向上のマインドセットや自社が考えているリノベ、会社選びの判断基準など共通認識をつくり、次のアポイントを獲得しやすくする仕組みと言えます。

もし見学できる物件があるのなら、構造見学会ではいかに性能を向上させるか、施工のこだわりを実際に見ていただく、完成見学会では施工前の課題や悩みとプランニングという文脈を説明しながら体感していただく、など、見学は全てにおいて存在意義があります。

各ステップに対してポイントを付与し、契約に至った場合は家具購入など特典を設定している例もあります。実は、こうしたフローは新築事業ではデジタル接点を含め広く浸透していますが、なぜかリノベーション事業では全く整備されていないというケースが多いようです。

リフォーム事業においては、単価が上がれば上がるほど教育業に近づいていくという考え方があります。「ユーザーのリテラシーを上げていく必要がある」という声は業界内の識者から度々耳にしますが、リノベーションこそ学びを重ねながら成約につなげていく仕組みが必要と言えます。

市場縮小や不景気の風が吹くたび、常に経営課題の上位にあがるのが営業というテーマですが、案件化できないという課題があるのでしたら、単に1回の企画で「案件がなかった」「次のアポイントが獲得できなかった」で終わらせず、橋をかけるイメージで顧客接点を再考いただくことをおすすめします。

今回は、モデル事例3社を7つの要素に分解し、共通点と相違点、さらに顧客接点に焦点をあてて分析してみました。

ベストプラクティスのあり方は常に変化していくことも念頭に置きながら「工務店ならではのリノベーション事業とは」という問題意識に対して、引き続き様々な切り口で追究していきます。家余りの時代と言われる今、「我々の会社はリノベーション事業で活路を見出した」と、胸を張って言える工務店が増えていく業界になることを願っています。

過去の連載記事一覧はこちら

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。