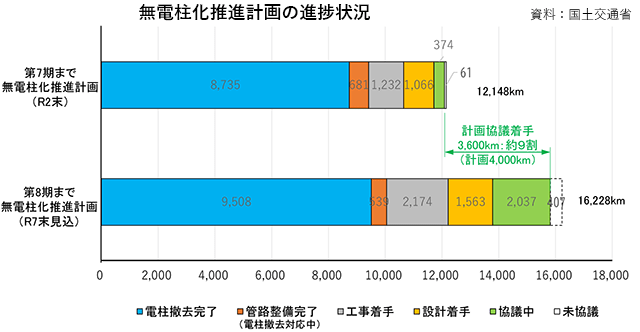

国土交通省がこのほど公表した無電柱化の推進に関する取組状況によると、2025年度末までを期とした「第8期計画」の目標となる4000kmのうち、約9割にあたる3600kmで計画協議に着手した。このうち約2200kmで工事を実施しており、目標を上回るペースで進捗している。

その一方で、2023年度に道路上に新設した電柱は約1万本に。主に宅地などの小規模な需要家への供給のために新設されたもので、住宅供給のために7512本新設。前年比では43本の増加となった。人口の7割が居住する人口集中地区でも1600本新設されている。

無電柱化推進計画の進捗状況

「第1回無電柱化推進のあり方検討委員会」配付資料より引用

2024年度末の着手状況(見込み)を具体的にみると、電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の約47%(約9000km)、安全確保の必要な特定道路の約33%(約1500km)で工事に着手。47都道府県による地域版の無電柱化推進計画も進められており、570市区町村でも計画が策定された。

また、観光地域への無電柱化支援施策により、世界文化遺産周辺の44地区、重要伝統的建造物群保存地区の60地区、歴史まちづくり法重点地区の54地区で無電柱化工事が行われている。

観光地域の無電柱化事例(資料より引用)

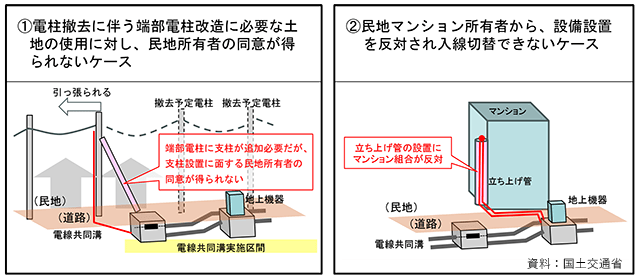

所有者の合意得られないケースも

道路管理者による管路整備が修了したものの、その後電柱が撤去できていない箇所も約500kmに及んでいる。内訳は、「3年以内」が189km(35%)、「4~6年」が180km(33%)、「7~8年」が44km(8%)、「10年以上」が92km(17%)となっている。撤去に時間を要している理由では、▽建築物に設置する設備の位置や施工への民地所有者の合意が得られない▽電柱撤去に伴う端部電柱改造に必要な土地の使用への同意が得られない▽隣接工区とまとめて電柱撤去する計画で隣接工区の完成待ち―などがあった。

電柱撤去が進まない事例(資料より抜粋)

電柱撤去のスピードアップを図るための取り組みでは、設計から工事までの各段階で民間に委託する従来の発注方法に加えて、設計から舗装工事までを一体的に民間に委託する「包括発注方式」を取り入れることを検討。さらに5年契約が可能となる財政支援を強化する考えだ。現行の無電柱化推進計画の期間が2025年度末までとなっていることから、次期計画の策定に向けた課題の整理・検証も年内に行う。

■関連記事

緊急輸送道、進む耐震化 無電柱化は遅れ目立つ―阪神大震災30年

都が「防災都市づくり基本方針」を改定 整備地域の見直しへ

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。