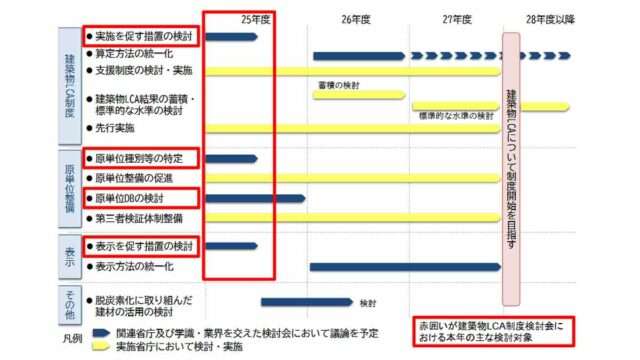

国土交通省はこのほど、建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会(建築物LCA制度検討会、座長=伊香賀俊治・慶応義塾大学名誉教授)を設置し、建築物ライフサイクルアセスメント(LCA)制度の構築に着手した。

建築物LCAの実施やライフサイクルカーボン表示の促進、および算定に用いるCO2排出量原単位の整備について議論し、2026年1月ごろに中間とりまとめを予定している。

使用時のCO2(オペレーショナルカーボン)は、建築物省エネ法による削減の取り組みが進む一方、建築物分野のさらなる省CO2化のためには、建設や維持保全、解体に伴うCO2(エンボディドカーボン)を含めたライフサイクルカーボンの削減が重要になっている。6月4日の第1回会合で国交省の楠田住宅局長は、2050年カーボンニュートラルに向け「使用時の省エネ化に加え、建築から解体までのライフサイクルカーボンも算定と評価を促していくことが必要」と述べた。

今年4月には内閣官房の関係省庁連絡会議が、2028年度を目標に建築物LCAの実施を促す制度の開始を含む「建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた取組の推進に係る基本構想」を決定。検討会でも基本構想に基づき、建築生産者(建築主、設計・施工者)および建材・設備などの製造事業者、素材産業における脱炭素の取り組みを促進し、国際競争力を強化することが建築物LCAを推進する目的との前提で議論していく。

今後、年内に6回の会合を予定。具体的には、建築物LCAが十分に実施されていない現状を踏まえ、一般的に実施されるように促すための制度手法や対象、建築物の脱炭素化の取り組みが市場で評価される表示の枠組について検討する。

また、基本計画では当面、CFP(カーボンフットプリント)やEPD(製品環境宣言)を、建築物LCAの原単位として用いるとしたが、現状では十分なデータが整備されていない。28年度の制度開始に向け、第三者認証なしのCFPなどを活用することも視野に入れ、原単位データ整備の戦略、優先順位を検討する。

■関連記事

地球温暖化対策計画が改訂 2040年度のCO2排出量73%削減へ

建築物ホールライフカーボン削減で連絡会議 制度化に向け議論

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。